日本人はなぜカレーが好きなのか(5)

今の日本で、

カレーが辛すぎて食べられない、という話はあまり聞かない。

むしろ、

「子どもでも食べられる」

「家族全員が同じ鍋を囲める」

という安心感のほうが先に立つ。

だが、これは最初から当たり前だったわけではない。

もともと、カレーは大人の料理だった

日本に入ってきた当初のカレーは、

今よりずっと刺激的だった。

スパイスが前に出て、

子ども向けとは言いがたい。

当時の感覚では、

「子どもはそのうち慣れるもの」

という考え方が一般的だった。

料理の味を、

子どもに合わせて変える発想は、

それほど強くなかった。

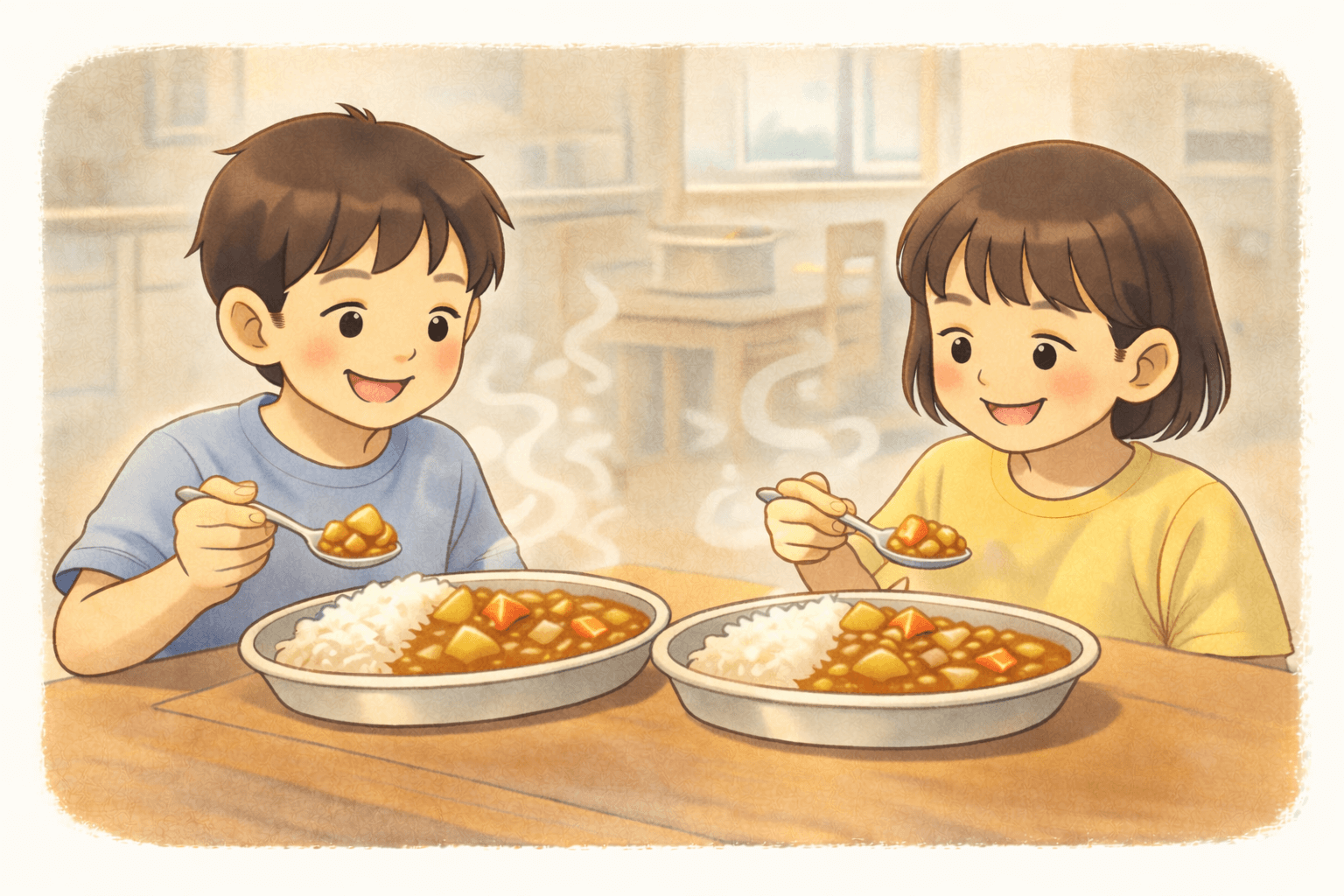

子どもを基準にする、という発想

転換点は、

家庭と給食がカレーを日常的に扱うようになってからだ。

ここで初めて、

問いが変わる。

- 子どもは食べられるか

- 残さないか

- 嫌がらないか

この問いが、

味づくりの中心に置かれる。

多くの料理は、

大人の味を基準に作られる。

だが、カレーは違った。

子どもを基準に設計された料理

になっていく。

甘さは、妥協ではなかった

甘口化は、

しばしば「迎合」や「子どもだまし」と言われる。

だが、実際には逆だ。

甘さは、

家庭の現実に向き合った結果だった。

- 家族全員が同じものを食べる

- 別鍋を用意しない

- 食卓の摩擦を減らす

この条件を満たすために、

甘さは戦略として選ばれた。

甘口は、

味を弱めたのではなく、

届く範囲を広げた。

記憶に残る味の条件

子どもの記憶に残る味には、特徴がある。

- 甘みがある

- とろみがある

- 匂いがはっきりしている

カレーは、

これらをすべて満たしていた。

しかも、

- 給食で定期的に食べる

- 家でも同じ方向の味が出てくる

記憶に定着しない理由がない。

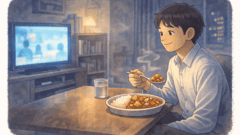

多くの日本人が

「最初のカレー」を覚えていないのは、

特別な体験ではなかったからだ。

日常の中に、

静かに刷り込まれていった。

嫌いになる前に、慣れてしまう

多くの料理は、

「好き・嫌い」を判断するタイミングがある。

だが、カレーは違う。

- 辛くない

- 繰り返し出てくる

- 周囲も食べている

結果として、

嫌いになる前に、

もう慣れてしまう

カレーは、

評価される前に

生活の一部になった料理だ。

甘口が作った、社会的な合意

甘口の存在は、

家庭だけでなく社会全体に影響した。

- 外食で失敗しにくい

- レトルトでも再現しやすい

- 地域差が出にくい

カレーは、

摩擦の少ない料理になった。

どこで食べても、

大きく外さない。

これは、

国民食として非常に重要な性質だ。

子どもの記憶が、文化を支える

大人になってから、

「カレー、久しぶりに食べたいな」

と思うとき、

そこにあるのは理屈ではない。

子どもの頃の記憶だ。

あの匂い。

あのとろみ。

あの安心感。

甘口革命は、

単に味を変えたのではない。

記憶の入り口を、広げた。

それでも、変化は止まらない

ただし、

この段階のカレーは、

まだ「家族単位」の料理だった。

鍋があり、

みんなで食べる前提がある。

次に起きた変化は、

その前提を壊す。

一人でも成立するカレー。

次回は、

レトルトが

カレーをどう変えたのかを追う。

「レトルトが、カレーを一人にした」

カレーが、

さらに自由になった瞬間の話だ。